Ökonom Hüfner: Wie risikoblind sind die Optimisten?

Der Assenagon-Chefvolkswirt war jüngst auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und zeichnet in seinem Wochenkommentar das aktuelle Stimmungsbild nach – das ihm deutlich zu euphorisch ist.

Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Assenagon und volkswirtschaftlicher Berater der österreichischen Hello Bank, war auch dieses Jahr Gast auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und des Institutes of International Finance. Fazit seines Reiseberichts: Die extrem gute Stimmung an den Finanzmärkten, die auch eines der Hauptgesprächsthemen in Washington war, bereitet ihm Sorgen.

Seit 25 Jahren besuche ich die Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds und des Institutes of International Finance in Washington (jeweils immer auch mit einem Abstecher in New York). Was ich in diesem Jahr erlebte, war eine ganz neue Erfahrung. Ich erinnere mich nicht, dass die Stimmung auf diesen Konferenzen je so durch und durch optimistisch war. Jeder redet zwar auch von Risiken. Aber so richtig ernst genommen werden sie nicht. Es kann noch lange dauern, bis sie schlagend werden. Ein Banker meinte sarkastisch, Australien habe seit 26 Jahren keine Rezession erlebt

Das ist eine gefährliche Konstellation. Einmal, weil alle einer Meinung sind und es wenig Gegenpositionen gibt. Zum anderen, weil niemand wirklich auf eine Krise oder einen größeren Einbruch vorbereitet ist. Die Zentralbanken machen zwar Stresstests, aber die zugrundeliegenden Annahmen sind eher harmlos. Zudem orientieren sie sich an den Szenarien der letzten Krise. Eine neue Krise wird aber ganz anders sein. Banken und Asset Manager sind bemüht, die gute Situation so lange wie möglich zu nutzen. Wenige kaufen Absicherungen. Die Preise dafür (= Volatilität) sind so niedrig wie schon lange nicht mehr.

Es erinnert ein wenig an das Kinderspiel der "Reise nach Jerusalem". Solange die Musik spielt, musst Du tanzen – wenn die Musik aufhört, musst Du einen Stuhl finden. So sagte das Charles Prince, der frühere Chef der Citibank, in der großen Finanzkrise 2007 (und er gehörte zu denen, die damals keinen Stuhl mehr fanden). Axel Weber, der Chairman von UBS, formuliert es heute etwas prosaischer: "Nutzen Sie die gute Situation solange sie anhält, denn sie wird nicht anhalten".

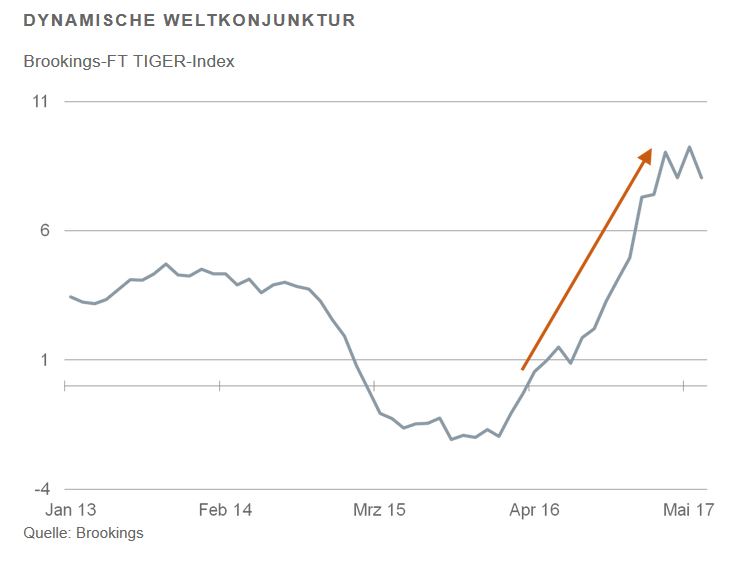

Hier ein paar anekdotische Eindrücke von der diesjährigen Tagung in Washington in der letzten Woche. Was macht die Situation so gut? Das Wirtschaftswachstum ist so hoch wie zuletzt 2011. Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose noch einmal nach oben revidiert (auf 3,6 Prozent in 2017 und 3,7 Prozent in 2018). Das Wachstum ist breit basiert. Es gibt in der Welt nur sechs Staaten, die sich in einer Rezession befinden (unter anderem Venezuela). Die Emerging Markets erholen sich. Die Banken haben eine bessere Kapitalausstattung.

Dagegen die Risiken: Die hohen Bilanzvolumina der Zentralbanken, die nicht so groß bleiben können. Die nach wie vor große Verschuldung von Staaten und Unternehmen. Die protektionistischen Gefahren. Die hohen Bewertungen an vielen Märkten. Die trotz der guten Konjunktur ausgeprägte Unzufriedenheit großer Teile der Bevölkerung. Sie führt zu Nationalismus und Populismus in der Politik und schafft Unsicherheit. Dazu kommen die bekannten internationalen Spannungen.

Zur Geldpolitik: Keiner hat wirklich Angst vor der Normalisierung der Geldpolitik. Die meisten glauben, dass sie die Märkte eher positiv beeinflussen wird, weil die Zentralbanken außerordentlich vorsichtig vorgehen. Viel wird darüber diskutiert, wer neuer Präsident der Federal Reserve werden könnte. Aber kaum jemand glaubt, dass sich dadurch etwas an der grundsätzlichen Haltung der Notenbank ändern könnte. Der amerikanische Präsident kommt aus der Immobilienbranche, ist daher an niedrigen Zinsen interessiert und wird nur einen Fed-Präsidenten ernennen, der sich für niedrige Zinsen einsetzt.

Zur Steuerreform in den USA: Sie wird durch die Bank positiv beurteilt. Sie dürfte das Wachstum in den Vereinigten Staaten auf drei Prozent hochschrauben. Es kommen vereinzelt wieder Hoffnungen auf Reflation-Trades auf. Allerdings sind viele skeptisch, ob die Steuerreform auch wirklich kommt. Denn für die Steuerausfälle von 1,5 Billionen US-Dollar über die nächsten zehn Jahre gibt es noch keine Gegenfinanzierung.

Zu Trump: Ein Jahr nach seiner Wahl scheinen sich viele mit ihm zu arrangieren. Er wird zwar nicht geliebt. Viele sind aber stolz, dass das amerikanische politische System auch einen solchen Präsidenten aushält. Sein Plus ist, dass er die Wirtschaft in Ruhe lässt.

Manche seiner Positionen werden übernommen. Zum Beispiel widerspricht heute niemand mehr der These, dass NAFTA neu verhandelt werden muss. Gefährlich könnte es sein, wenn eines der weltweiten politischen Risiken virulent wird. Dann ist man sich nicht sicher, ob er beruhigend wirken würde, oder ob er die Krise nicht noch verstärkt.

Zu den Wechselkursen: Sie spielten auf der Konferenz keine größere Rolle. Der US-Dollar wird gegenüber dem Euro weder als zu hoch als zu niedrig empfunden. Wenn es Bewegungen geben sollte, dann eher in Richtung eines stärkeren US-Dollars. Das passt nicht zu meinem persönlichen Eindruck nach den Tagen in den USA, wo das Leben gefühlt erheblich teurer geworden ist. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Die Kaufkraftparität ist aber auch nach amtlichen Berechnungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen (derzeit 1,33).

China entwickelt sich besser als erwartet. Die Analystin einer amerikanischen Bank spricht von einem "fantastischen" Gewinnwachstum. Die gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten werden in Zukunft stabiler sein. Der gerade laufende Parteikongress wird daran nichts ändern. Natürlich belastet die hohe Verschuldung. Man soll sie aber auch nicht überbewerten: Ihr steht eine sehr hohe private Ersparnis gegenüber, sie ist im Wesentlichen ein innerchinesisches Problem und zu einem großen Teil spielt sich die Verschuldung zwischen Institutionen der öffentlichen Hand ab, ist also Teil des öffentlichen Sektors.

Für den Anleger

Die Fundamentaldaten sind so gut, dass die Rally noch weitergehen müsste. Andererseits ist der Oktober immer ein gefährlicher Monat. Zudem ist mir die Euphorie unter den Finanzinvestoren nicht ganz geheuer. Ich lege das Schwergewicht weiter auf europäische Werte. Ich gebe aber zu, dass ich die US-Märkte angesichts des schwachen Wachstums im bisherigen Verlauf des Jahres eher unterschätzt habe.